相続人の調査とは?

相続において最初に問題になるのは「誰が相続するのか?」という事だと思います。

誰が相続人となるかは、民法が定めています。

民法が相続人として定めているのは、配偶者、血族相続人です。

配偶者は、他に誰が相続人となるかは関係なく、常に相続人となります。

一方、どの血族が相続人となるかについては、順番が法定されています。

- 子

- 直系尊属

- 兄弟姉妹

の順番で相続人となります。

設例

AはBと結婚しており、Bとの間にはCDEの3人の子がいる。Aの両親はFとGであり、兄Hがいる。

Aが死亡した場合

設例で考えると先順位のカテゴリーに属する相続人が1人でもいれば、後順位の者が相続人になることはありません。

たとえば、CDEのうち、誰かがすでに死亡していたとしても、そのぶんだけ、第2順位のFGのところにいくわけではありません。

また、FGの一方のみが生存している場合にも、第3順位のHが相続人となることはありません。

戸籍調査

上記の「誰が相続するか?」を前提に、相続手続きを進めるに当たり、まずは法定相続人を確定させる必要があります。

相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があるほか、相続人の順位に従い、被相続人の親族の戸籍も取得していく必要があります。

後の遺産分割を行うためには、疎遠な相続人も含めた全員が関与する必要があります。

また、戸籍調査の結果、戸籍上は法定相続人であることがわかっても、相続放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされます。このため相続人を確定するためには、法定相続人が相続放棄したか否かも調査する必要があります。

戸籍の情報を取得できるのは、相続人、自らの権利行使・義務履行のため必要とする者などに限定されていますが、行政書士も受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍全部事項証明等の交付の請求をすることができます。

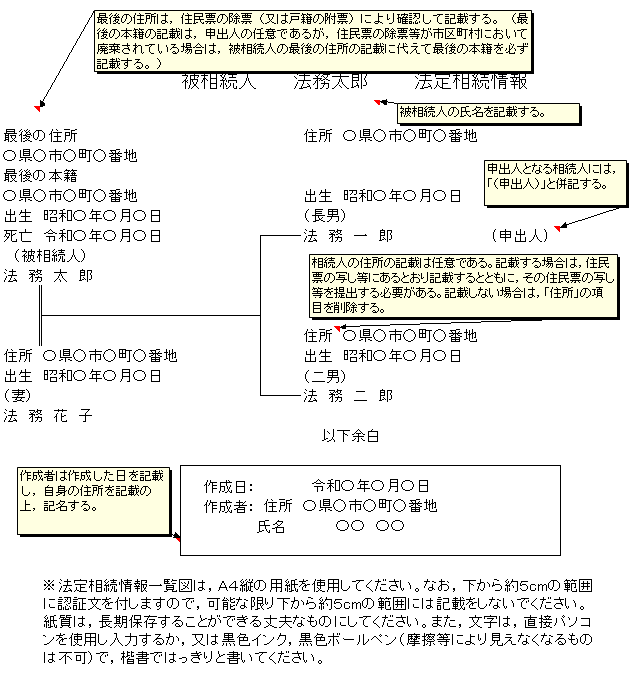

法定相続情報一覧図の取得

法務局において法定相続情報証明制度があります。

この制度は、被相続人の法定相続人を証明する戸籍全部事項証明書等の一式に、法定相続情報(相続人関係図)を添付して管轄法務局に提出すると、法定相続情報一覧図の交付を受けることが出来る制度です。

法定相続情報一覧図は、戸籍全部事項証明書等の代わりとして、不動産登記手続や金融機関における預貯金口座の相続手続に使用することができます。

これまで、手続きを行う金融機関ごとに戸籍全部事項証明書等の束を全て提出し、還付を受ける必要がありましたが、法定相続情報一覧図を取得すれば、その必要はありません。

また、一覧図を複数取得することもできるほか、取得自体に手数料は必要ありません。

出典:法務局HPより(法定相続情報一覧図記載例)

判断能力に問題がある相続人等がいる場合

認知症等で判断能力に疑義のある相続人がいる場合、当該相続人については後見開始の申し立てが必要になる場合があります。他の手段として、遺産分割調停・審判を行うのであれば、特別代理人の選任が認められる場合もあります。

また、相続人の中に行方不明の者がいる場合には、不在者財産管理人の選任が必要となる場合があります。